東京都23区内で感染が疑われた初のつつが虫病症例

| つつが虫病の主要3徴候は発熱、刺し口、発しんであり、これらはおよそ90%以上の患者にみられる。つつが虫病は4類感染症であり、診断後ただちに届け出ることとなっているが、その必要条件とされる「症状や所見から当該疾患が疑われたもの」ではなく、刺し口や発しんも見られず、倦怠感、頭痛を訴えるのみで、非特異的な所見しか見られなかったものの、つつが虫病の確定診断に至った症例を経験した。23区内が感染推定地となる初めての症例と考えられたので、その経緯を述べる。 |

症例は33歳男性。気管支喘息のため近医通院中。大田区在住で発病2カ月の間、隣市、川崎市以外には出かけていない。

【主訴】発熱、頭痛

【現病歴】平成22年11月4日発熱および頭痛にて近医受診。インフルエンザ迅速診断陰性、髄膜炎を疑われて、大学病院紹介受診、翌日(第2病日)入院となる。

入院時意識清明、血圧138/78 脈拍数80 体温38.0℃

入院時スクリーニング検査では髄膜刺激症状を認めず。胸部単純X-p、頭部CTに異常を認めず。髄液検査では細胞数増加なく、血液生化学検査ではCRP 2.50、WBC 7800、AlP 305が目立つ程度であった。

感染のfocusが不明でHCV抗体陰性、HBs抗原陰性の他にCMV IgG(-) IgM(-)、EBV EBNA×10、EB抗VCAIgG×20

IgM(-)、ヒトパルボウイルスB19 IgG(+) IgM(-)であった。AlP分画ではAlP2 AlP3ともに50%であった。

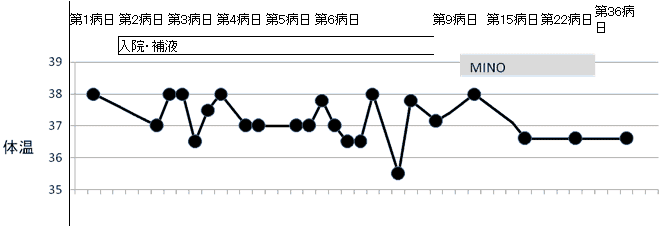

補液にて第5病日には食事を全量摂取するまでに回復しているが、解熱剤を併用しており、連日夜間帯には38℃の発熱があり、第3、第6、7、8病日にはジクロフェナク座薬25mgが投与されている。第8病日に何等かのウイルス疾患であろうということで退院。

第9病日発熱が続き、近医より荏原病院紹介となり、同日受診。38℃で頭痛を訴え、CRP 1.23、 WBC 7500 好中球42.1%、AlP

1040、γGTP 72、IgG 923、IgM 203。ウイルス疾患としても腑に落ちないデータであった。頚部リンパ節を含めリンパ節腫大を触知しなかった。スクリーニングとして実施したCTでは、気管支喘息を持っているため造影剤を使用していないが、肺野の浸潤影、縦郭のリンパ節腫大、胸水、肝脾腫、腹水、胆膵腎の異常などいずれも認めなかった。回結腸腸管膜リンパ節に軽度の腫大を認めた。

9日間にわたる38℃の発熱とそれに見合わない検査所見からリケッチア症を疑い、血清およびEDTA添加全血を東京都健康安全研究センターへ送付。患者には診断的意味合いを込めて承諾の上、ミノサイクリン(MINO)初回200㎎、その後100㎎×2回/日、7日間投与した。翌日から解熱し、自覚症状消失ののち受診。MINOの有効性を確信したのちさらに7日間投与した。このときCRP 1.07、WBC 10600、AST 90、ALT 150、AlP 613と初めて低下した。服薬終了日にはCRP 0.36、WBC 13900、AST 143、ALT 277上昇が続き、AlP 459であった。

つつが虫病抗体検査として蛍光抗体法による測定を行った結果、IgM抗体は陰性、IgG抗体が低倍率(20倍)で陽性となったが、単身血清のみの検査であり血清学的には新規感染の診断基準にみたなかった。しかし、56Kダルトンをコードする特異的遺伝子のPCRが陽性となり、系統樹解析によりKawasaki近縁株であることが判明したことから、新規感染者と判断した。その後CRP

0.06、WBC 8100、AST 27、ALT 52、AlP 296をもって終診とした。

振り返って大学病院の温度板を見ると、午後もしくは夜間になって決まったように38℃まで上昇しており(図1)、リケッチアらしい発熱であったところが今回の診断に至った契機である。そのまま退院になったように重篤感に欠ける症例であるが、つつが虫病の治療が遅れると播種性血管内凝固症候群(DIC)を呈して死に至ることがある。リッケチア症は紅斑熱群リケッチア、発しんチフス群リケッチアおよびつつが虫病ということになっており、発しんチフス、発しん熱なども含む。一方、ehrlichiosisやanaplasmosisなども、リケッチア類似疾患といえる。この4月に開催された第84回日本感染症学会総会ワークショップで討論されたように様々な症状を呈する。国内で認められるリケッチア種だけで複数あり、媒介するマダニも多数の種類におよぶと聞く。つつが虫病も新型つつが虫病は従来のものとは異なる。不明熱の鑑別や紅斑の鑑別にはリケッチアを念頭に置いて欲しい

|

微生物部ウイルス研究科

微生物部疫学情報室