過去10年間におけるカンピロバクター腸炎の発生状況および発生要因(第29巻、3号)

2008年3月

カンピロバクター腸炎は、 Campylobacter jejuni subsp. jejuni あるいは Campylobacter coli が食品や水を媒介として、経口的にヒトの体内に入り、下痢(水様性、血便)、発熱、腹痛等をおこす感染症である。その発症メカニズムについては未だ解明されていない点が多い。本稿では、都内における、過去10年間(1998〜2007年)のカンピロバクター腸炎の発生状況(集団・散発例)およびその発生要因について紹介する。

[発生状況]

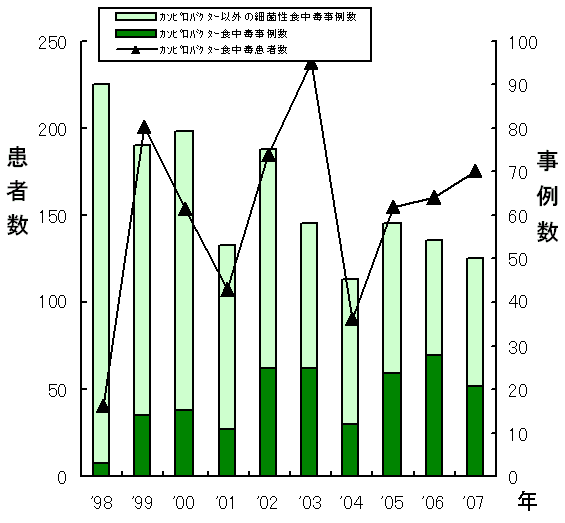

集団事例:都内におけるカンピロバクター食中毒の発生状況を示した(東京都の食中毒概要;東京都福祉保健局健康安全部食品監視課)(図1)。細菌性食中毒事例数が減少傾向にある中で、カンピロバクター食中毒の発生件数はそれと逆行するように増加している。

1999年以後、細菌性食中毒の発生件数に占める本菌事例数の割合は増加し、2007年では細菌性食中毒発生件数50件中21件(42%)が本菌によるもので、食中毒病因物質別発生件数でもノロウイルスに次ぐものであった。患者数は175名で大きな増加傾向は認められていない。事例数が急増しているにもかかわらず、患者数に大きな増加傾向が認められないことは、本菌による食中毒事例が小規模化している傾向と関連する。

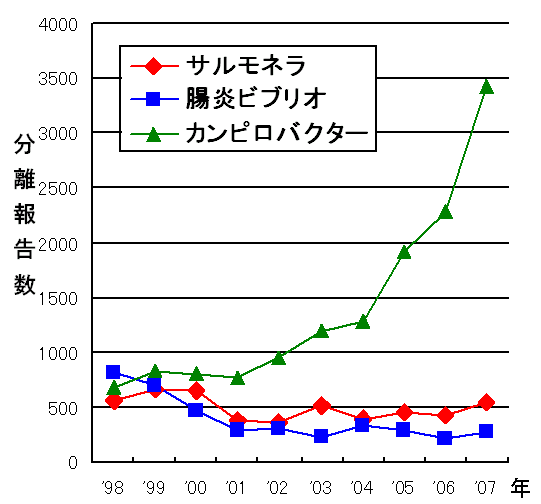

散発事例:カンピロバクター腸炎は、感染症法では届出対象疾患として明確には位置づけられないため、統計上集計されず、散発下痢症を含めた発生状況の把握は不可能である(五類定点把握対象の感染性胃腸炎として定点病院から届出が出されることはある)。参考までに、本誌に掲載されている民間登録衛生検査所(東京都予防医学協会、BML、三菱化学メディエンス)からの、サルモネラ、腸炎ビブリオおよびカンピロバクターの分離報告数を示した(図2)。サルモネラや腸炎ビブリオの報告数がここ10年間ほぼ横ばいで推移しているのに対して、カンピロバクターの分離数は2002年以降顕著な増加を示している。このことからも、本菌が、主要な集団食中毒菌であると同時に、散発下痢症起因菌の上位を占めていることが窺える。

|

| 図1.都内におけるカンピロバクター食中毒の発生状況 |

|

| 図2.民間登録衛生検査所からの主な下痢症起因菌分離報告数 |

[発生要因]

カンピロバクター食中毒発生時における感染源の特定は極めて困難である。それは、少量菌感染(102個以上)の成立、長い潜伏時間(2〜5日程度)、加えて通常の大気条件下で、本菌は急速に死滅する生理学的特徴に起因する。しかし、患者の喫食調査ならびに施設等の疫学調査結果から、感染要因として鶏肉関連食品や牛レバーの喫食、調理不十分(生食、加熱不足)が浮上する。われわれの調査でも、市販国産鶏肉の内、生肉110件中67件(60.9%)、 内臓肉96件中81件(84.4%)から C. jejuni が分離され、鶏肉がカンピロバクターに高率に汚染されていることを明らかにしている(2004年実施)。しかし、鶏肉のカンピロバクター汚染は、今に始まったことではなく、 C. jejuni / coli が食中毒菌に指定された1982年にはすでに問題となっていたのである。では、2000年前後からのカンピロバクター食中毒・腸炎の急激な増加の原因は何であろうか。1980年代に発生したカンピロバクター食中毒は概して事件規模が大きく、その代表的な発生場所として学校給食調理施設が挙げられていた。しかし、1996年に全国各地で発生した腸管出血性大腸菌O157食中毒事例を契機に大量調理施設の衛生管理マニュアルの策定や集団給食施設の一斉点検などが実施されたことにより、学校給食を原因とする食中毒の発生は低減された。一方、2000年頃から飲食店を原因施設とする事例が増加した。その多くは「肉の生食提供」に係わった事例であった。一部地域で行われていた鶏肉を生で食べるという習慣が、グルメブームに乗り全国に広がり、美しく盛り付けられた生鶏肉がメニューとして登場してきた。また、焼肉店では、滋養の名の下、幼い子供や妊婦までもが生レバーを食べる時代である。近年のカンピロバクター腸炎の増加は、消費者の食に対する嗜好の変化に後押しされたものであると言っても過言ではない。生肉のおいしさを知ってしまった消費者に対して、生食のリスクを伝えるのは容易なことではない。

また、本菌腸炎の原因の多くが食肉に関係する一方で、簡易水道などの汚染による水系感染事例、調理実習における鶏肉からの二次汚染が疑われる事例、あるいは、動物からの接触感染事例、母子の垂直感染事例なども報告され、さらに海外旅行者下痢症患者からも本菌が高率に分離されている。しかし、感染源不明の事例も多くあり、カンピロバクターの感染経路の特定は一筋縄ではいかないことも現実である。