近年、我が国における細菌性赤痢の発生状況は、年間約100~300件、東京都では30~100件程度で推移し、2018年の届け出数は、全国で268件、東京都で109件であった。今回、2018年に都・区検査機関、都内の病院、登録衛生検査所等ならびに東京都健康安全研究センターで分離された赤痢菌を対象に、菌種、血清型および薬剤感受性について概略を紹介する。

1.材料および方法

供試菌株は、都内の患者とその関係者の検便から分離された赤痢菌104株(海外旅行者由来37株、国内事例由来67株)である。血清型別は、常法により行った。薬剤感受性試験は、米国臨床検査標準化協会(CLSI:Clinical and Laboratory Standards Institute)の抗菌薬ディスク感受性試験実施基準に基づき、市販の感受性試験用ディスク(センシディスク;BD)を用いて行った。供試薬剤は、クロラムフェニコール(CP)、テトラサイクリン(TC)、ストレプトマイシン(SM)、カナマイシン(KM)、アンピシリン(ABPC)、スルファメトキサゾール・トリメトプリム合剤(ST)、ナリジクス酸(NA)、ホスホマイシン(FOM)、ノルフロキサシン(NFLX)およびセフォタキシム(CTX)の10剤である。また、NA耐性株についてはEtest(ビオメリュー・ジャパン)を用いてシプロフロキサシン(CPFX)、レボフロキサシン(LVFX)、オフロキサシン(OFLX)、NFLXの4種類のフルオロキノロン系薬剤に対する最小発育阻止濃度(MIC)を測定した。

2. 菌種および血清型

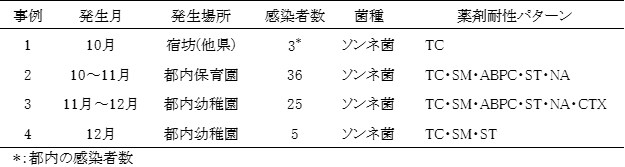

赤痢菌は腸内細菌科に属するグラム陰性の桿菌で、ディセンテリー、フレキシネル、ボイド、ソンネの4菌種に分けられる。血清型はディセンテリーで12種類以上、ボイドで18種類が知られており、市販の血清型に該当しない未承認新血清型も報告されている。2018年に検出された赤痢菌の菌種別内訳は、ディセンテリー菌1株、フレキシネル菌9株、ボイド菌1株(以上全て海外由来株)、ソンネ菌93株(海外26株、国内67株)であった(表1)。ディセンテリー菌の血清型は9型、フレキシネル菌の血清型は1a型(1株)、2a型(5株)、2b型(1株)、3a型(1株)、4c型(1株)、ボイド菌の血清型は2型であった。

3. 薬剤感受性試験

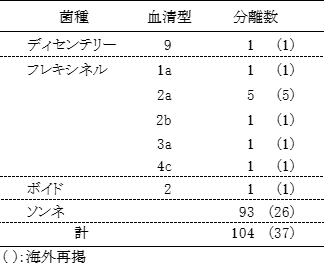

供試した104株全てが、10種類の供試薬剤の内1~7薬剤に耐性を示した(耐性率100%)。薬剤別の耐性頻度は、TCおよびST(ともに88.5%)、SM(87.5%)、NA(78.8%)、ABPC(71.2%)、CTX(25.0%)、CPおよびNFLX(ともに8.7%)の順であった。KMまたはFOMに耐性の株は認められなかった。供試した104株の薬剤耐性パターンは16種類に分かれた(表2)。

NA耐性菌はフルオロキノロン系薬剤に対して低感受性を示し、高度耐性に移行しやすいことが問題視されている。今回、NA耐性を示した82株(海外21株、国内61株)の内、33株(海外21株、国内12株;国内由来株は各集団事例のうち代表6株ずつ)について、フルオロキノロン系薬剤に対するMICを測定した。その結果、指標となるCPFXでは25株が低感受性(MIC:0.125~0.5 µg/ml)を示し、残る8株は耐性(CPFX:4~8 µg/ml、LVFX:8 µg/ml、OFLX:16~>32 µg/ml、NFLX:16 µg/ml)であった。また、CPFXに耐性を示した8株は全て海外由来のソンネ菌で、推定感染国は、カンボジア2株、インド2株、アメリカ合衆国2株、アジア複数国2株であった。CTX耐性はソンネ菌26株に認められ、推定感染国はカンボジア1株および日本国内25株であり、国内例25株は全て同一集団例由来であった。薬剤耐性パターンは、カンボジア由来株がTC・SM・ABPC・ST・NA・NFLX・CTX、国内由来株がTC・SM・ABPC・ST・NA・CTXであった。これらの株全てについてクラブラン酸によるβ-ラクタマーゼ阻害効果が認められたことから、ESBL産生菌であることが確認された。PCR法によるカンボジア由来株の遺伝子型はCTX-M-9 groupであり、国内由来株はCTX-M-1 groupであった。

4. 国内事例

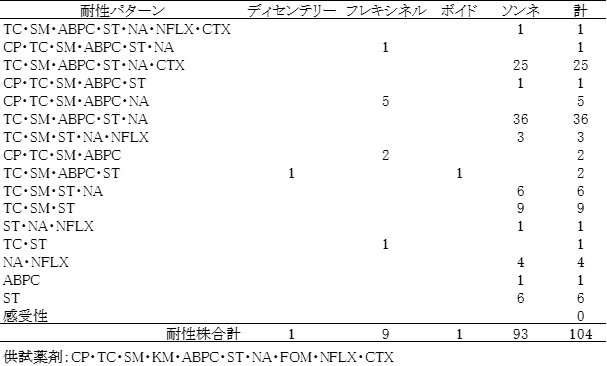

国内由来株67株の菌種は、全てソンネ菌であった。これらの菌株は、表3に示した4つの集団事例由来株であった。事例1は他県で発生した集団食中毒事例(患者数98名)の都内患者であり、原因食品は宿坊で提供された食事と推定された。事例2および事例3は、都内保育園及び幼稚園で発生した集団感染事例であったが、感染経路は不明であった。事例4は都内幼稚園で発生した事例で、患者5名のうち2名はモロッコへの渡航歴があり、残る3名には海外渡航歴は認められなかった。これら4事例由来の菌株について、薬剤耐性パターンをみると、それぞれ同一事例では同じパターンを示したが、事例ごとにそのパターンは異なっていた。このことから、国内事例は全て異なる感染源であることが推定された。

細菌性赤痢は、発症に必要な感染菌量も少なく、食品等からの菌分離が非常に難しいことから、国内感染例では感染源が特定できない例が多い。事例1についても、食品から赤痢菌は分離されていない。したがって、特に国内事例の感染経路の解明には、迅速な患者情報(性別、年齢、喫食歴、海外渡航歴の有無等)の収集とともに、菌株情報(血清型、薬剤耐性パターン、遺伝子解析結果等)が重要である。2020年には、東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることから、海外からの持ち込みを原因とした感染拡大も懸念されている。今後も赤痢菌の菌種、血清型および薬剤耐性の動向を注意深く監視する必要がある。

(食品微生物研究科 河村真保)

表1. 赤痢菌の菌種および血清型(2018年:東京都)

表2. 菌種別薬剤耐性パターン(2018年:東京都)

表3. 細菌性赤痢の国内集団事例(2018年:東京都)